- 白いカーネーションの花言葉とは?

- ピンクや緑などの色で意味が違う?

- 花言葉はいつからある?カーネーションはいつ贈るもの?

- ドライフラワーにして長く楽しもう!

カーネーションといえば、『母の日』を思い浮かぶ方が多いでしょうか?

そんなカーネーションは、定番のお花なのでピンクや赤などは、お花屋さんで見たことあると思いますが、白いカーネーションって見たことありますか。

あまりないですよね。

そこで。白いカーネーションのことを調べてみました、

白いカーネーションの花言葉とは?

カーネーションという花の、全体の花言葉は『無垢で深い愛』です。

一方、白いカーネーションの花言葉はより美しいものです。

- 尊敬

- 純粋な愛

- 私の愛は生きています

このように、とてもキレイな意味ですよね。

さらに、一本でも美しいですが他の色と混じえて花束にすれば、とてもキレイで他の鮮明な色が際立ちます。

母の日には避けた方がいい色

一方で、母の日に白いカーネーションは避けた方が良いと言われていますね。

それはなぜでしょう。

カーネーションの文化は亡くなった母を思う事から

20世紀初頭のアメリカ・ウエストヴァージニア州に、アンナ・ジャービスという女性が住んでいました。アンナの母親は1905年の5月9日に天国へと旅立ちました。

母親を深く敬愛していたアンナは、生前のうちに母に感謝や尊敬の気持ちを伝える機会を設けようという運動を始めます。

その運動は徐々に賛同者を集めていき、1914年にはアメリカ連邦議会で5月の第2日曜日が国民の祝日「母の日」と制定されたのでした。

亡くなった人には白いカーネーションを

アンナの母親は白いカーネーションが大好きだったので、母親の追悼式のときアンナは白いカーネーションを祭壇に飾りました。

このことがきっかけで、亡くなった母には「母の日に白いカーネーションを贈る」という習慣ができたとされています。

白いカーネーションには「亡き母を偲ぶ」という花言葉もありました。

同じカーネーションなのに、さまざまな花言葉があるんですね。

ということは、ピンクや緑など花の色によって意味が違うってことでしょうか。

詳しく調べていきたいと思います。

ピンクや緑などの色で意味が違う?

また、同じ花でも色によって意味が違います。

ピンク色のカーネーション

どこか優しい雰囲気で、キレイというよりは可愛いというイメージでしょうか。

上品な、暖かい気持ちになります。花言葉は、「美しい仕草」です。

緑色のカーネーション

緑のカーネーションは、癒やしてあげたい人におすすめです。

「癒やし」の意味も持つだけあって、心和らぐリラックスした雰囲気がありますね。

花言葉は、「純粋な愛情」です。

赤色のカーネーション

赤色のカーネーションは、定番で人気です。

『情熱の赤』ともいわれるように、愛情を表す花言葉をたくさん持っています。

花言葉は、「母への愛」です。

しかし、母の日にカーネーションを贈る習慣が出来る前の花言葉として、「哀れみ」といった花言葉もあったようです。

黄色いカーネーション

黄色いカーネーションは、元気な印象ですね。

一方、ポップで明るい色というイメージにも関わらず、なぜかネガティブな意味が多いのが黄色いカーネーションです。

花言葉は、「軽蔑」です。

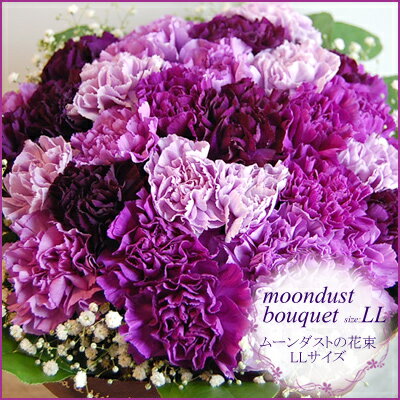

青いカーネーション(ムーンダスト)

青いカーネーションは、幸せを願う青い花と言われています。

日本の大手酒造メーカーと、オーストラリアの植物工学企業の共同研究開発によって誕生しました。

いつまでも幸せでいて欲しいという願いが込められています。

花言葉は、「永遠の幸福」です。

紫色のカーネーション

紫色のカーネーションは、優雅なイメージですよね。

古くから、紫色は高貴な身分の人が身につけていたとされる色なので、優雅でまっすぐ背筋を伸ばしているというイメージです。

花言葉は、「気品と誇り」です。

虹色グラデーションのカーネーションもある

また、虹色グラデーションのカーネーションがあるんです!

ご存知でしたか。

オランダで開発され、「ハッピーフラワー」と呼ばれています。

鮮やかな色合いが特徴的なカーネーションです。

花言葉は、「感謝」です。

こんなにも花の色の多さ、花言葉、意味が違うとは思いませんでした。

最近はやさしいピンク、癒やしのグリーンなど、柔らかい色味のカーネーションも人気のようですね。

花言葉はいつからある?カーネーションはいつ贈るもの?

ここまで調べてみてふと、『花言葉』とは一体いつから存在しているのか気になりますよね。

また、誰がつけているのでしょうか。

起源は19世紀

1819年頃に出版された、シャルロット・ド・ラトゥールの『花言葉』という本が最初期の花言葉辞典となっています。

その植物の外形や香り・色・生態といった植物の性質・特徴を言葉で表現しているものから、西欧社会で草花が積み重ねてきた文化史的伝統を一つの単語に凝縮して形容しているものまで、手法はさまざまです。

挿絵でよりわかりやすくなる

絵本画家ケイト・グリーナウェイが著した挿絵入りの辞典が大きな評判を呼び、花言葉という慣行の普及に大きく寄与したとされています。

花言葉は各々が命名している?!

花言葉を利用して草花を楽しむ習慣が日本に輸入されたのは、明治初期とされています。

当初は、輸入された花言葉をそのまま使っていたようですが、その後、日本独自の花言葉も盛んに提案されるようになってきたんだそうです。

日本独自の新品種が開発された際には、開発者自身が花言葉を命名しているほか、生産者が新しい花言葉を消費者から募集・命名したり、販売会社が独自に命名するといったケースがあるとのことです。

言うも自由。思うも自由。

花言葉とは国や地域・民族・宗教によって大きな違いがあることもわかっています。

これはあくまで個人的な意見ですが、あまり花言葉に惑わされず贈る相手の好きな花を選ぶのも良いと思います。

誕生花に込められた想い

365日毎日誰かの誕生日があるように、365日色とりどりの誕生花があります。

誕生花とは、生まれた月日にちなんだ花のことです。

特別な誕生日には、プレゼントに一輪の誕生花を添えて渡してみてはいかがですか。

幸せな気持ちになること間違いなしです。

ガーデニングにも

また、家族の誕生花を植えてみるのはいかがですか。

家族を想い、毎日精魂込めて育てるのでキレイに咲いた時の喜びはひとしおだと思います。

ドライフラワーにして長く楽しもう!

そんな綺麗なカーネーションでも、生花はそこまでは保ちません。

生花のままだと、数日すれば自然と枯れてしまいますよね。

カーネーションは、一般的にドライフラワーには向かない花とされていますが、シリカゲルを使えばキレイなドライフラワーになりますよ。

まだお花が新鮮なうちに作って下さいね。

- カーネーション(お好みの分量)

- タッパーなど底が浅く蓋ができる容器

- シリカゲル(ドライフラワー用のものがおすすめ)

- スプーン

- 筆

- ピンセット

- 新聞紙

カーネーションをカットする

カーネーションを花の付け根から切り落とします。

シリカゲルを敷く

容器にシリカゲルを3cmくらい敷きます。

シリカゲルの上に、カーネーションを花が上向きになるよう並べます。

スプーンを使って、カーネーションが埋まるまで上から優しくシリカゲルをかけていきます。

花びらの間にもシリカゲルが入るよう、ピンセットですき間を空けながら入れます。

休めて水分を抜く

容器に蓋をして、1~2週間冷暗所で保管します。

新聞紙や大きなお皿の上にそっとタッパーの中身を出します。

花びらの間にあるシリカゲルを、筆や綿棒で取り除きます。

インテリアに大活躍

出来上がったら、ガラス瓶に入れて飾ったり、リースを作ったりとアレンジ自在です。

同じ花でも、部屋の中がまた違った雰囲気になりますよ。

自然乾燥でもドライフラワーになりますが。花の色が変化し色褪せてしまいます。

アンティークな雰囲気がお好みの場合は、自然乾燥をオススメします。

1本ずつ逆さまに吊るして、風通しのよいところで陰干ししますが目安は1~2週間です。

さいごに

いかがでしたか。今回は、白いカーネーションについてのお話やカーネーションの花言葉をご紹介しました。

カーネーションの花言葉は、奥深いものがあることがわかりましたね。

他の花も調べてみると面白いかもしれませんね。

ハーバリウムに関する記事