- カメムシの大量発生への対策!

- ハッカ油やハーブのスプレーが効果的?

木々の緑も鮮やかな季節になってまいりました。

いろんな虫たちが飛び回りだすこの頃、カメムシも見かけるようになります。

そろそろカメムシの大量発生への対策を講じておきましょう。

カメムシの大量発生への対策!

https://youtu.be/rWrOTnoeAys?t=42

大量発生の理由

さて、カメムシが大量発生する理由とはいったい何でしょうか。

カメムシは、植物や果樹の多いところを好みます。

田舎などの自然の多いところはもちろん、都市部の公園などでも造林によって作られた公園などに好んで卵を産み、生息します。

また、その年の気候によっても左右されます。

異常気象などによって、暖かい日が多く続いた場合は、活発に行動し、より多く発生することになるでしょう。

また、気温が高いと植物の生育も、より早く多く育ちます。

それに伴い、捕食するカメムシなどの昆虫も多く育つことになります。

さて、今年の気候はどんなふうになるのでしょうか。

いつも以上になんだか天気予報が気になりますね。

毎年、暖かくなってくると動きだすカメムシたち。今年もいよいよその時期がきてしまったようです。

みなさんは、どんな対策を考えていますか?

とにかく強烈なにおいを放つこのカメムシの大量発生への対策についてまとめてみました。

家の中になるべく入れないために

自然の中では、カメムシの繁殖を阻止することはできないため、あきらめるほかありません。

しかし、せめて家の中には入らないように対策を講じることが大事です。

暑くなってくると換気などのために、窓を開ける機会が多くあります。

その際、窓は開けても、網戸は閉めるようにしましょう。

中には、サッシのわずかな隙間から入り込むものもいますが、まずは、ある程度の侵入を防ぎましょう。

玄関にも網戸を

意外に忘れがちなのが玄関の網戸です。

玄関を開けると風通しが良いので、開けっ放しにしているご家庭も多いのではないでしょうか。

昆虫類は玄関先の門燈に潜んでいることも多いので、そこから入り込む可能性もあります。

できれば玄関にも網戸を設置しておけば、虫よけ防止にもなりますのでおすすめします。

洗濯物を干す際に

天気がいい日の洗濯はとても気持ちがよく、外に干したくなりますよね。

実際、「日光消毒」という言葉もあるほど、効果があるようです。

しかし、心配なのはカメムシも一緒にくっついてしまうこと。

せっかく洗濯したのに、カメムシのにおいがついてしまっては気落ちしてしまいます。

しかも卵を産んでしまう虫もいるようなので、よく考えると怖いですね。

また、カメムシに限らず、昆虫は明るいところが好きなので、特にシーツやYシャツなどの白いものは、虫がつきやすいようです。

そこで、洗濯物を干す場合は、市販の防虫剤も一緒に吊るしましょう。

もちろん、雨にも強く便利なフック付きでカメムシ専用のものもあります。

このタイプだと、玄関ドアや窓のそばに吊るしておけるので、そちらもぜひ試してみてはいかがでしょうか。

さらに、防虫ネットや洗濯物ガード、雨除けシートなどでガードすれば、目隠し効果だけでなく、カメムシ対策としてもより高い効果が得られるでしょう。

洗濯物を取り込む際は

洗濯物を取り込む際にも、注意を払い、カメムシがついていないか確認しましょう。

特に白っぽいものは要注意で、表裏はもちろんのこと、袖口や襟の下などに潜り込んでいる場合もあるので、気を付けましょう。

カメムシを始めとして昆虫類は、暖かく明るいところを好みます。

気温が高いときに活動が活発になり、それだけ洗濯物についている可能性も高くなります。

昼間の気温が高いときに取り込まずに、なるべく気温が下がる夕方以降にしたほうがよいでしょう。

ベランダの鉢植えなどは必要最小限に

緑多い環境は、いろいろとメリットが大きく、肉体的にも精神的にも癒されますよね。

でも、それが昆虫たちの住み家になることは十分考えられます。

カメムシは明るく日の光があたる暖かいところを好み、せり科の植物を大いに好むので、特に注意しましょう。

例えば、ミツバ、アシタバ、パセリ、ニンジンなどです。

定期的に殺虫剤を使うなどの対策も必要ですが、外の鉢植えはなるべく最小限にしたほうがよさそうです。

できれば、観葉植物などの室内で楽しめるもののほうが、カメムシを呼びにくいでしょう。

少しでも発生を抑えるには、ベランダなど窓の近くの植物の手入れも大事な対策の一つですね。

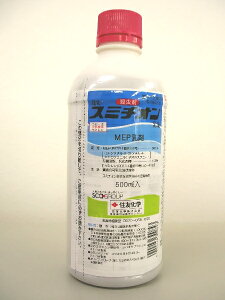

専用の殺虫剤を使う

カメムシ専用の殺虫剤を常備しておきましょう。

殺虫剤にはいろいろありますが、やはり専用のもののほうが効き目も違います。

スプレータイプのものが多く、カメムシに触らずに退治できるので、嫌なにおいを発生することなく便利です。

小さなお子さんがいる場合は、直接かからないように注意しながら使いましょう。

薬剤による事前の対策

気温が高くなりだしたら、屋内に侵入されるのを防ぐための薬剤を試してみましょう。

カメムシは、日当りのいい外壁や窓に止まっていることが多く、そこから屋内に侵入してきます。

そこで広範囲に使える希釈用の薬剤が効果的です。

商品によっては、噴霧器付きのものもあるので、大変便利です。

窓枠やサッシの隙間への対策

まさに侵入しようとしているカメムシには、直接スプレーするものが効果的です。

このスプレータイプのものには、直接退治するものと、忌避するものがあります。

カメムシが入らないうちに、日当たりのいい窓に忌避剤を散布しておくのもおすすめです。

室内で見つけたときの対策

直接スプレーするものがやはり効果的です。

カメムシは狭い隙間に入り込みやすいので、細いノズルがあれば、さらに効果的です。

その周辺にもスプレーしておきましょう。

室内全体に噴霧できるタイプのものもありますので、状況に応じて使い分けましょう。

薬剤を使わずに対応する場合

薬剤を使うことに抵抗がある場合は、ご自分の手で直接駆除することになります。

その際は、なるべくにおいを発しないように刺激を与えないようにティッシュなどで軽くつかむようにしましょう。

その後は、ごみの奥深くに入れるか、外に逃がすようにします。

蓋のついていないくずかごなどの場合は、いつの間にか這い出してきますので注意が必要です。

掃除機は使用しない

触りたくない人がやってしまいそうなのが、掃除機で吸い込むことではないでしょうか。

これは絶対におすすめしません。

触らずに済むし、吸い込んでしまえば出てくることもないので、一見、便利で良さそうですが、実は次にスイッチを入れるとあのにおいが出てきます。

カメムシは思ったよりも元気!?で強いようで、掃除機の中でも生きているようです。

もしも吸い込んでしまったら、早々に捨ててしまいましょう。

専門の業者に依頼する

あまりにも大量発生してしまった場合、カメムシなどの害虫を駆除する専門業者に依頼してみるのもおすすめです。

一匹ずつ捕まえるのは、時間もかかり大変ですよね。

数が多いと感じた場合は、一気に駆除したくなるものです。

その場合は躊躇なく、依頼してみましょう。

業者によって、さまざまな駆除の方法があります。

例えば、カメムシが集まっている場所に合わせて薬剤を使い分けるなど、より高い効果が得られる方法で駆除しています。

具体的には、窓などにいるカメムシには直接噴射する薬剤を使います。

外壁などに張り付いている場合は粘着性のある薬剤を噴霧し、寄せ付けないようにする薬剤を塗布します。

室内全体に入り込んでいるカメムシには、室内全体を噴霧する薬剤を使います。

これらは、一回では不十分なことも多いため、ある程度の期間を空けて、二回目を行い、駆除効果を高めています。

個人で行うよりも費用が掛かりますが、気になる方は、一度試してみてはいかがでしょうか。

これから秋にかけて発生するカメムシ。

自然の中で発生するため、すべてを駆除するわけにはいかないのが難点ですが、少しでもできる対策を試みてみましょう。

ハッカ油やハーブのスプレーが効果的?

さて、いろいろと対策をまとめてきましたが、残念ながら全てのカメムシを退治するわけにはいかないのが現状です。

カメムシなどの昆虫には、ハッカ油やハーブのスプレーなどが効果的だと言われていますが、実際はどうなのでしょうか。

このあとは、さらに具体的にカメムシを避ける方法や駆除の方法などをまとめてみます。

ハッカ油が苦手?

カメムシは、実はにおいの強い植物が苦手と言われています。

この性質を利用して、ハッカやハーブなどの香りがする殺虫剤を使うのも効果的です。

カメムシ以外にも、アリやハチ、ゴキブリなども嫌がるようですので、ついでに試してみることをおすすめします。

ちなみにハッカとミントは同じもので、ハッカは和名、ミントは英語名です。

特に葉の部分にメントールが多く含まれていて、このにおいが最も効果的だと言われています。

そのメントールを多く含むハッカ油は、ミントを精油したもので、薬局で購入できます。

このハッカ油をカメムシが入ってきそうなところに塗っておくのもよさそうです。

これらハーブなどの植物を利用した対策をご紹介していきましょう。

自然の力を利用する

カメムシは、ミントや唐辛子などのにおいがある植物が苦手です。

この性質を生かして、ベランダや窓の外にミントやハーブを育ててみるのもおすすめです。

特にペニーロイヤルミントは、個性的な強い香りを放つミントで繁殖力が強く、育てやすいでしょう。

他には、初心者でも育てやすいペパーミント、メントールの含有量が多いハッカ、インド原産のニームなどがおすすめです。

ハーブの中でも、フェンネルのようにカメムシが好むものもあるので、育てる前によく調べましょう。

防虫効果はもちろんですが、なんだか爽快な気分になれそうですね。

さらなる利用方法

これらのハーブは、そのまま置いておくだけでも防虫効果がありますが、さらにもっと利用して、効果を高めましょう。

鍋にハーブの葉を入れ、ひたひたの水で煮出して、網戸やカーテンなどにスプレーしてみましょう。

風通しのいい場所で乾燥させてポプリを作り、窓の近くに下げておくのもいいでしょう。

人間にとってはいい香りを放ち、防虫効果も期待できるというのは、メリットですね。

ハーブなどの植物を利用するメリット

前述の薬剤にもミントの香りなどが調合されているものも多いのですが、やはり薬剤成分のほうが多く配合されています。

これらは、もちろん人体に影響はないとはいえ、気になる方もいるでしょう。

そういった方々にとっても、ハーブそのものを育てるということは、100%自然のものですので、全く心配することはなさそうです。

小さなお子さんのいる家庭ではもちろん、アレルギーなどの症状を抑えるハーブもありますので、むしろメリットは大きいと言えます。

虫よけ効果はもちろんのこと、お料理に使うことができるのもハーブの良さですね。

ぜひ、専用の薬剤と併用して、試してみてはいかがでしょうか。

カメムシについて

実はカメムシというのは、カメムシ目とカメムシ亜目に属するカメムシ科の昆虫の総称で、細かく分類するとたくさんの種類がいます。

カメムシの背中の部分の形は全体的に五角形をしていますが、その背中は、種類によっていろいろな色や模様があります。

背中の上のほうに、黄色いハート形のかわいい模様があるものもいます。

カメムシの習性として、敵の攻撃や刺激を受けると、悪臭を伴う分泌液を飛び散らします。

これは、防御のためだと考えられていますが、そのにおいはとても強くなかなか消えません。

中には青リンゴのようなにおいを放つものもいるようです。

日常よく見かけるカメムシは、果樹などを好むクサギカメムシといい、人家などに入ると集団で越冬するものが多く見られます。

寒いうちはじっとしていて、暖かくなるにつれ動きだしますので、一年中その独特なにおいに悩まされることになります。

また、その悪臭のために、「クサムシ」や「ヘコキムシ」という俗称で呼ばれています。

さらに全国で見かけるなじみ深い虫であるため、各地の方言でさまざまな呼び方があります。

下北半島では、カメムシが秋に大量発生すると、その年の冬は大雪になると言われています。

また、コウチュウ目のカメムシで形が整ったものやキレイな模様のものは、昆虫蒐集家の間では人気があります。

東南アジア産のジンメンカメムシは、模様が面白いので、ペンダントなどに加工してお土産品としても売られています。

また、南アフリカ共和国やジンバブエなどの一部の国々では、ある種類のカメムシを食用にしているところもあります。

ところ変われば・・・ですね。

カメムシ注意報

カメムシは、農業従事者にとっては特に有害で、害虫として指定されています。

イネや果樹、野菜などを好み、その葉や茎から細胞の液を吸収します。

イネが被害を受けた場合は、葉や茎、若い籾からその汁を吸われますが、その影響によって米粒が茶色になります。

また、植物の地中の根につくものや、地表につくもの、落下した種につくものもいます。

さらに他の昆虫や幼虫などをエサにするものもいて、肉食性のものもいます。

これらのカメムシの発生状況によって、状況報告や注意を喚起するために、各都道府県の担当者から農業協同組合などに対して注意報が発令されます。

まとめ

カメムシが強いにおいの植物が苦手とは、気づかなかった方も多いのではないでしょうか。しかも、カメムシ自身も強烈なにおいを発するのに、不思議ですね。

実は、このにおいを発する液体は、カメムシにとっても害を及ぼすものでした。

テレビ番組内での実験結果で、密封した瓶の中にカメムシを入れ、つついてにおいを発生させたところ、死んでしまったという報告がされています。

これはもちろん、自然界の中ではありえません。ちなみに、カメムシの表面は、その液体が浸みないように厚いセメント層で保護されているそうです。

そういえば、人間も同じように、においに対する好き嫌いや、中にはアレルギーを引き起こす場合もありますしね。

それはさておき、カメムシとの戦いは、永遠のテーマですね。

お互い自然の中で暮らすもの同士、うまく折り合いがつけばいいのでしょうが、言葉の通じないカメムシとはなかなか意志の疎通ができそうにありません。

かと言って、無駄な殺生はしたくないというのもありますよね。

なるべく自然な形で、譲り合いながらお互いのテリトリーを守っていきたいもの。

強烈な薬剤に頼る前に、まずはメリットの大きいハーブたちの力を借りてみませんか。

今後は、さらに人間としての知恵を生かした対策を考えていきたいものですね。

カメムシについての記事