- ラフレシアってどんな花言葉があるの?

- ラフレシアはなぜ臭いニオイがるすの?

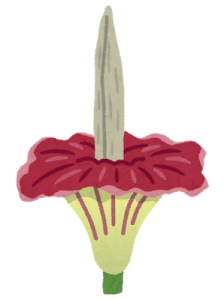

「ラフレシア」という花を見たことはありますか?聞いたことはありますか?

ラフレシアは、真っ赤な大きな花びらにブツブツした白い斑点模様が付いていて、誰が見ても「とても綺麗な花!!」という感動はないかもしれません。

むしろ、見た目にも気味が悪く、あまりに気味が悪いために見入ってしまうといったような花なのです。

そんなラフレシアは、その昔、「人食い花」として人々に恐れられていたと言うのです。

ここでは、そんなラフレシアの花言葉や、ラフレシアの花の臭いや生態について解説していきたいと思います。

ラフレシアの花言葉は?なぜ匂いが臭いの?

ラフレシアがどんな花なのかご存知ですか?

動画ではとっても奇妙な姿をしているのが分かりますよね。

ラフレシアとはどんな花?

ラフレシアとはどのような花なのでしょうか。

- 東南アジアからマレー半島にかけて分布

- ラフレシア科ラフレシア属の植物

- 巨大な花びらを付け、独特な匂いを発する

ラフレシアは、コタキナバル山域、標高500mほどの場所、サバ州には、「ラフレシア・ケネティ」「ラフレシア・ブリシィ」「ラフレシア・テングゥーアドリンィ」の3種類が生息しています。

ラフレシアは、ブドウ科植物に寄生する全寄生植物であり、雄花と雌花を持ち、受粉も行われます。

ラフレシアはとても肉厚な花で、実に90cmもの巨大な花が咲く植物で、他のどんな花にもない驚くほど特徴的な形と質感を持ちます。

一般的な花の花びらは薄くもろいといったイメージですが、ラフレシアの花びらは、花びらと言うよりも、発砲スチロールのような肉厚さがあり、パリパリと割れるような質感だと言われています。

今まであまり目にしたことのないほどの巨大な花びらを付けることや、ラフレシアの独特な臭い、そして、血のように真っ赤な花びらにはなぜか白い斑点模様が付いています。

誰が見ても、見るからに不気味な色合いをしていることから、「気持ち悪い花」だと称えられることがほとんどです。

ラフレシアは人食い植物?

しかも、古く昔はラフレシアが「人食い植物」であるなどと言われていたのです。

実際にこのラフレシアの花が世界で知られるようになったのは1826年頃のことです。

シンガポールの国を創設したトーマス・ラッフルズは、イギリス植民地開拓を目的とし、東南アジアを探索していた際に、東南アジアの森林に巨大な花を咲かせ、悪臭を放つラフレシアを発見したそうです。

そして、ラッフルズは、その異様さを感じるラフレシアに触れるなどし、安全を証明したそうです。

ラフレシアの花や臭いなどの生態について

ラフレシアの特徴

大きさ直径90cmもの巨大な花

ラフレシアは、世界最大の花を咲かせる植物です。

その大きさは実に90cm以上にもなるそうです。

しかし、花には美しさがなく、全体的なバランスも取れておらす、色もくすみがちな色彩をしています。

品がない

ラフレシアは、同じ植物の中でもあまり品が良い種ではないと言えます。

なぜなら、ラフレシアは他の植物から栄養分をとって生きる寄生生物であるから、また、完全に相手に依存する全寄生植物であると言われています。

ラフレシアもそれにあたるようです。ラフレシアはそもそも根、茎、葉がない時点で何だか異色な植物に思えますよね。

臭いがくさい

また、その臭いについても、ぼっとん便所のような臭いであるとも言われています。

つまり糞尿の臭いということになります。

それだけ大きな花であることから、その臭い臭いもかなりの臭いを放つものとして想像してしまいます。

ラフレシアは根も茎も葉もない寄生植物

ラフレシアの生態は他の植物とは全く異なり、本当に変わっていると言える植物です。

一般的に通常の植物であれば、根や茎、葉を持ち生きているのが当たり前です。

しかし、ラフレシアにはそれが一切ありません。

木の根元になぜか突如として真っ赤な花だけが咲いているという状態で生きているのです。

また、ラフレシアは植物であるにも関わらず、自分自身で光合成を行い、栄養分を作ることもできないのです。

これは、根を持たない植物である為、土の中から必要な栄養素を吸収することができず、さらには光合成も不可能です。

どうしてラフレシアは生きていけるのか不思議に思いませんか?

ラフレシアは、ブドウ科の植物に寄生し、他の植物が作る栄養素をもらって生きる寄生植物として生きているのです。

寄生の細胞内に入り込み、そこに入りこんだラフレシアの糸状の細胞列は、寄主が光合成を行って作った栄養素を奪い、花を咲かせて生きているという訳です。

しかも、ラフレシアが「人食い植物」であるといったウワサは単なるウワサであり、全くの事実無根であることが分かります。

ラフレシアの花はとても希少

ラフレシアの花は、他の植物の細胞内に入り、そこから必要な栄養素を吸収して生きる寄生植物であることが分かりましたね。

また、根や茎、葉がない為、人間がラフレシアを発見しても、実際に見ても花しかついていないというとになるのです。

花びらが巨大であることから、簡単に目に留まります。

とは言え、ラフレシアの花が普通に色んな場所に生息していると言う訳ではなく、探し出すことじたいがとても困難を来すものであると言われているのです。

ラフレシアの寿命

ラフレシアの花を咲かせている姿を見れた場合はかなりラッキーだと言えます。

それほど貴重な花であることは確かです。

なぜなら、ラフレシアは、つぼみで過ごす期間が実に1年以上もある為、実際にはあれほどの巨大な真っ赤な花を咲かせるまでに約2年もの時間を費やすることになるのです。

また、家庭菜園などで上手に育てることは非常に難しく、それでいてこの季節になれば花が咲きますよといったような保証もない為、花の開花の予測を立てることも難しいと言われているのです。

花の咲く時期も分からず、栽培も非常に難しい植物であることが伺えます。

また、ラフレシアは約2年の寿命しかないと言われており、その間、セミのような一生を過ごします。

しかし、この花もわずか2~5日ですっかり枯れてしまうそうです。

つまり、ラフレシアは長く花が咲き続けるような種ではないことが分かります。

実際には、花を見ることができるのは、開花した後3日間のみという結果なのです。

何だかセミの一生に似ている気がしますね。

こんなにも珍しいラフレシアの姿を見ることができた方は、かなりの強運の持ち主であると言えます。

ラフレシアは世界で注目を集める花として有名

ラフレシアの花びらは実に90cmという巨大な大きさであることから、世界最大の花を持つとも言われているのです。

また現在、世界一の認定を受けているギネス記録によると、世界最大の花は「ショクダイオオコンニャク」と言われているのです。

ラフレシアは幻の花

ラフレシアは、私達が想像している以上に幻の花として知られています。

それほど希少価値の高い花である為、めったに見ることができないことから、多くの方がマレーシアのボルネオ島やコタキナバルを訪れるというのです。

しかも、それがひとつのツアーとして成り立っているのですからすごいと思いませんか?

実際には、花を咲かせるたった2~5日の間しか、その臭い臭いを放つことがないとされているので、本当にその場面に遭遇できるツアーが存在するのかすごく不思議に思います。

それでも世界各国からラフレシアを見たいと思う方が集結するくらいですから、相当に希少価値の高い花であることが分かります。

また、ラフレシアが「幻の花」とも呼ばれていることをご存知ですか?

これは、ラフレシアが寄生する植物は限られていることや、種からブドウ科植物に寄生する理由について未だ解明されていません。

それに、珍しいラフレシアを見つけて持ち帰ったところで、根や茎、葉を持たないラフレシアをどのように移植すれば良いかに困り果ててしまうでしょう。

また、実際には家庭で栽培するのは非常に困難を来すとされています。

咲く季節も決まっておいらず、ほんの数日しか花が咲かない為、「幻の花」と言われているのです。

ラフレシアの花が臭いってホント?

ラフレシアが臭い!という噂は実際のところどうなのでしょうか?

そんなに臭い!と言うのなら、なぜそこまでの異臭を放つのかが気になります。

きっとそれには何か理由があるのかもしれません。

ラフレシアの花は、花を咲かせるまでに約2年もの月日を待たなければなりません。

しかし、その臭いについては、花が枯れる数日の間に少しずつ臭いが薄くなるそうです。

花が咲いた後、ある一定期間だけ臭い臭いがあると思ってください。

この臭いを言葉で例えると、「死臭のような臭い」「トイレの臭い」などといった意見が挙げられています。

なぜ悪臭を放つの?

では、なぜラフレシアはそのような悪臭を放つ必要があるのかについてみていきます。

ラフレシアは、その強烈な臭いを放つことにより、クロバエ科のオビキンバエ属のハエなど、他の昆虫をもおびき寄せようとします。

この昆虫達は、動物の死骸や動物の糞を利用し、繁殖しようとします。

ラフレシアの悪臭が動物の死骸であると勘違いした昆虫達は、雄花から分泌されている粘液が身体に付着し、その昆虫達がめしべの柱頭に触れ、受粉が完了するのです。

つまり、ラフレシアは、自身が臭い臭いを放つことにより、昆虫をおびきよせ、自らの受粉の為にわざと臭い臭いを放っていることになるのです。

あまりにも見た目にグロテスクなラフレシアの花の様子を見る限り、昆虫達が受粉している姿が、まさかラフレシアに食べられている!?などといったように、食虫植物であるかのように勘違いされてしまうこともあります。

あくまで受粉の為という理由から、昆虫を捕食するような食虫植物ではありません。

ラフレシアの名前の由来とその花言葉について

お題箱:ラフレシア

flowpaperでラフレシアを描いてみた#flowpaper #ポケモン #ラフレシア pic.twitter.com/UBeGhgHMtp— グラシア (@Gurashidea492) January 13, 2018

余談ですが、ラフレシアは、ポケモンにも登場したことがあるんですよ。

キャラクターではとっても可愛らしいんですよね。

ラフレシアの名前の由来

ラフレシアはたった1種類だけしか存在しないという訳ではありません。

数十種類ものラフレシアが存在しており、その代表がラフレシア・アルノルディイという種類です。

ラフレシアの花を最初に発見した方は、ヨーロッパのトーマス・ラッフルズです。

そして、ラフレシアの調査探検を行った博物学者であるジョセフ・アーノルドの名前をとり、「ラフレシア」という名前が付けられたそうです。

ラフレシアの花言葉は

夢現とは、私達が持つ夢、そして、今を生きる現実の区別がない状態を指します。

実際には、今が夢なのか、それとも今が現実なのかさえ分からなくなることです。

これは、それほどにまでラフレシアが不思議なオーラを身にまとったかのような植物であることを指しています。

ラフレシアの花は実際にはいつ咲くという季節はありません。

花が咲く期間も短い為、とにかく希少な花であることには間違いありません。

そして、ラフレシアはその悪臭を放つことで有名な花である為、誰かに贈るような花ではありません。

とは言え、あまり見られない花であり植物であることを思うと、一度は見てみたいと感じる方も少なくありません。

ラフレシアは、現在ではそれを見る為にツアーもあるそうで、その間に見れた方はとてもラッキーだと思います。

しかし、実物を目の前にして、その悪臭に果たして耐えることができるのか、それも気になるところですね。

ラフレシアはどうすれば見ることができるか

ラフレシアの魅力をここまでたくさん紹介していくと、どうにかしてラフレシアを見てみたい!と思う方も増えたかもしれません。

こんなに希少なラフレシアを見る為には、クロッカー山脈のラフレシアセンターや、ポーリン周辺に行くと見ることができるそうです。

しかし、やはり野生に咲くラフレシアですから、本当に花が咲いているかを見ることができるのはごく稀であると思っておいてください。

特に、旅行会社では、ラフレシアの花を見る為のツアーが企画運営されていますが、ここに参加すれば必ず見える!とは思わずに、気楽な気持ちで参加してみるのも良いかもしれません。

また、ラフレシアは日本で見ることができないものか・・・と調べてみました。

しかし、現在では、日本においてラフレシアは自生できる植物ではない為、やはり栽培も難しいと言えます。

それでも、最近ではとても珍しいと言われているような植物でも、日本の四季に適応しながら生きるすべを持っている為、ラフレシアもそんな植物のひとつとなる日が来るかもしれません。

先ほど、ラフレシアを見る為に各ツアー会社によってツアーが企画運営されていますが、実際には開花予想が難しい花であることから、ラフレシアをひと目見たいと思う方にとっては頭の痛い話になります。

しかし、ラフレシアの実物を見る為には、その中でも一番可能性が高いと言われている「キナバル公園&ポーリン温泉ツアー」といったツアー企画に参加検討されてみても良いかもしれません。

現地のラフレシアのガイド達は、独自の情報ツールを使用し、ラフレシアの開花情報や場所をしっかりと入手していると言えます。

まとめ

ラフレシアの花言葉や悪臭の原因、また、ラフレシアの生態について解説しました。

ラフレシアは夢現(うめうつつ)という意味を持ち、今が夢か現実かについて区別ができない状態となっていることを指しています。

ラフレシアのニオイが臭い理由は、昆虫に受粉させる為であり、意外にも誤解されるような、決して食虫植物ではないことが分かりました。

ラフレシアはとても希少な花である為、運良く花が咲いている姿を見ることができた方はすごく強運の持ち主であると言えます。

また、ラフレシアは、根や茎、葉を持たなくても、他の植物に寄生して栄養分を吸収し生きています。

その為、見た目にも、いきなり巨大な花が目の前にあることですごく威圧感を感じますね。

今はまだラフレシアを日本で見ることはできません。植物園などで育てられていそうなのに、実際には実物を見ることは難しいと言われています。

そんなラフレシアですが、今後、将来に渡り、日本においても見ることができるようになるかもしれませんね。

観葉植物の花言葉に関する記事