- 武田信玄の家紋にはどんな意味があるの?

- 武田信玄は天皇家とも繋がりがあるって本当?

戦国武将と言えば、やはり人気者である武田信玄は日本人であれば誰もが歴史の授業で習ったことがあると思います。

武田信玄と言えば、家柄も争いを繰り返していたという歴史を持ちます。

ここでは、武田信玄の家紋の由来とその意味について、また、武田信玄の生い立ちや天皇家との繋がりについて解説していきたいと思います。

武田信玄の家紋の由来と意味は?

天皇家ともつながりがある?

https://www.youtube.com/watch?v=MbybI8Sz7zM

まずは武田信玄がどのような人物なのか、どんなことをしてきたのか説明します。

戦国武将である武田信玄とはどのような人物か

武田信玄は、その父である武田信虎がまた有名です。

武田信玄の父である信虎は、武田家を継ぐ際、その権力をめぐり多くの家が争いにふんしている状態であったと言われています。

そのような中で家督を継ぎ、有力な大名の家柄の娘と婚姻関係となり、その知力を駆使し、武田家の地位を築きあげたのです。

そして、険悪に争いを続けてきた今川氏との和解をしたのは信玄の父信虎でした。

このように、歴史上の有名な人物である武田信虎は、とても優秀な人物であったと言えます。

武田信玄は、1521年に誕生しました。

その後、弟となる武田信繋が誕生しています。

戦国時代は家督と言えば長男が継ぐとされています。

しかし、信虎は弟である信繋を溺愛し、信玄を遠ざける扱いをしていたそうです。

とは言え、それは本当であるかは分かりません。

その後、父信虎と信玄との間には確執が生まれ、うまくいかなかったと言われています。

そして、その後、信玄は21歳で実父の信虎を日本国から追い出し、自身が家督を継ぐという立場となったのです。

信虎は、甲斐を統一し、実績を積み上げた人物ですが、それを行うことにより、多くの人々から反感を買っていたと言います。

しかも、実際には、家臣達をはじめ、弟の信繋までが父信虎を追い出したと記されているのです。

戦国時代を生きる武将達の生きざまを描いたように思えます。

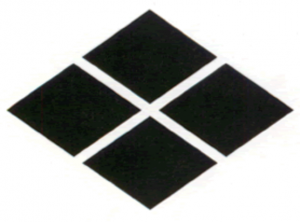

武田信玄の家紋の由来と意味

この家紋は商標登録されているものでもあります。

その為、使用する為にはその許可が必要となるのです。

槍無の鎧に描かれる信玄の家紋

武田菱は武田家が平安時代に使用していたとされる「槍無の鎧」に描かれています。

鎧に描かれている為、家紋としては昔から繋がっていたことが分かります。

信玄の家紋は四つ割菱

武田菱は、信玄の兜に使用されており、武田信玄はそれをとても大切にしていたそうです。

信玄の家紋は、武田姓である方が多く使用している為、とても人気な家紋であることが分かります。

しかし、白線の太さが異なる為、それぞれに「三階菱」「地黒菱」「松笠菱」であることもあり、全て武田菱であるとは言い切れません。

花菱紋

武田信玄が使用する家紋は、武田菱の他にも花菱紋があります。

武田菱は武田の姓を名乗る武田家が多く使用しており、花菱紋は、甲斐武田家が使用し始めたと言われている家紋です。

この家紋については、控え紋として使用されています。

女性が多く使用することが多く、女性らしい家紋であるとも言われています。

天皇家と武田菱の関係は?

https://youtu.be/5TQIpNAZrU0

一般参賀の際、天皇陛下皇后さまの後方に武田信玄の家紋!?が掲げられている様子を見たことがある方も多いのではないでしょうか?

その家紋が武田信玄の家紋なのでは!!?という疑問を抱く方も多く、実際にはどうなのか調べてみると、実は、天皇陛下の後方に見える紋章については、武田信玄の家紋とは関係がないそうです。

菱紋は均等なデザインをしていて、日本においては昔から使用されていました。また、平安時代に描かれた文様としても、天皇家や宮家に好まれていたことが分かっています。

しかし、天皇家が使用する紋様については、武田菱とは関係がないと言われています。

天皇家が使用されていたデザインをあしらい、武田菱とし、武田信玄の家紋としたと言えます。

天皇家が使用している家紋は「菊花紋」です。

しかし、菊花紋を使用することができるのは皇室だけと言う訳ではありません。

明治時代以降、戦時中は、菊花紋は天皇家のみが使用できるものだったのです。

武田信玄が行ってきた政治や戦

信玄は人々を重んじて政治を行った人物

この信玄の残した言葉の意味は、「人々のためになる政治を行えば、強固な城も石垣もなくてもよい。人々こそが自分の城である」といったような、信玄は臣下や農民達を本当に大切に思った政治を進めてきたのです。

上杉謙信との戦いについて

武田信玄と上杉謙信は、戦国武将の中でも最強の敵であると言われた存在。

武田信玄が信濃を占領し、信濃の大名に請われ、奪還のため動きを見せたのが上杉謙信です。

最も有名な武田信玄と上杉謙信の戦いは、川中島の戦いです。

これは、長野県の「八幡原史跡公園」に、武田信玄と上杉謙信が一気打ちを行った際の銅像が建てられており、この時で激しい激戦を5度も繰り返したと言われています。

川中島の戦いに発展した理由としては、足利義輝が三好長慶との戦いで敗れ、幕府の権威が失墜した時代、その地方権力を台頭し、今川や北条た武将が守護大名として地位を築き上げました。

信玄は領土拡大を行う為、信濃へ侵攻しました。

信濃には村上義清や高梨政頼などがすでに勢力を伸ばしており、信玄はこれらを全て討ち倒し、計画通りに領土を広げました。

そこで立ちはだかってきたのが上杉謙信です。

第一次合戦

信濃の大部分を制圧し、その後、信玄は残りの北信濃一帯を獲得するため、1553年に侵攻します。

村上市や高梨氏による救援要請を受け、自国に被害が及ぶことを思い、反撃を行いました。

そして、川中島にて信玄を討ち破りました。

第二次合戦

信玄はその後、今川・北条と三国同盟を結び、1555年に再度、第二次合戦を開始、信玄は結果、獲得した信州の領土を手放しました。

第三次合戦

1557年、信玄は再び信州に攻め入り、領土を獲得しました。

そして、謙信との全面衝突を避け、領土拡大が成功におさめられました。

謙信は、退却を余儀なくされました。

第四次合戦

1561年、再び信玄は自ら率いる本体と別働隊で謙信軍を挟み撃ちにしようとしましたが、その作戦はすでに謙信に見抜かれていたのです。

桶狭間の戦いにより、信玄と同盟を組んだ今川義元が戦死し、その後信玄は川中島南部に築いた海津城に本陣w多い手、謙信の本拠地を侵攻しました。

第五次合戦

第四次合戦後、謙信は陸奥の蘆名盛氏と手を組んで飛騨の制圧に向かい、そこで信玄と対峠しました。

しかし、5回の戦いを行いましたが、結局は決着がつかぬまま終わったと言います。

武田信玄と上杉謙信の関係とは

戦国武将としてその名をとどろかせる武士として、武田信玄と上杉謙信は、憎み合う関係が全てではないと言われているのです。

「敵に塩を売る」という言葉は、武田信玄と上杉謙信の関係を思ってできた言葉です。

今川氏と北条氏との対立を繰り返していた武田信玄は、塩不足に陥る甲斐の国の情勢を知り、謙信が信玄のおさめる信濃に塩を売ったのです。

謙信は、とても義理に厚く、敵国であれ、人々が苦しむことを見て見ぬふりができず、善意を持って接したという言い伝えも残っているほどです。

まとめ

いかがでしたか?武田信玄の家紋の由来とその意味について、また、天皇家との繋がりについて解説しました。

武田菱は、武田家の田をモチーフにし、楯無の鎧の裾に刻まれた紋様を家紋としたことが分かりました。

しかし、天皇家と武田信玄の繋がりについては、特にそのような関係性がないようです。

家紋や歴史についての記事