- 農家の収入はどれくらい

- サラリーマンよりいいの?

- どの作物が収入が高い?

農業に対する一般のイメージは、「あまり稼げない」「休みがない」「肉体的にきつい」というものが多いですね。

そんな大変な仕事なのに収入が少ないとやってられないと思いますが、実態はどうなのでしょうか。収穫物の違いによる収入の差はどうなのでしょう。

何が一番収入になるのかな?

今回は農家の収入についてご紹介します。

農家の収入実態

https://www.youtube.com/watch?v=jH5re39VNV4

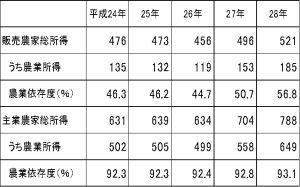

農林水産省による農業経営統計調査によると農家の所得動向は以下のようになっています。

単位:万戸

※農業依存度=農業所得÷(農業所得+農業生産関連事業所得+農外所得)×100

※販売農家とは、経営耕地面積が30a以上または農産物販売金額が50万円以上の農家

統計よると平成28年の販売農家総所得は521万円、農業所得が185万円です。

農業所得というのは農業だけで得ている収入ということですが、185万円と聞くと少ないと思ってしまいますね。

この数字には兼業農家等の数字も含んでいるので、農業だけで生活している農家の所得ではありまので、これが農家の実態と思うのは早計です。

農業収入だけで生計を立てている主業農家の所得を見てみると、主業農家総所得は788万円、うち農業所得は649万円となっています。

600万円を超えていますから、サラリーマンと比べても少なくはないですよね。

本気で農業に取り組み、農業だけで生計を立てようと思えば、統計データ的には十分な収入が得られそうです。

作物別にみる収入

では作るものによって収入はどれくらい違ってくるのでしょうか。

椎茸

全国統計の結果は平成20年で調査が終了しているので、ちょっと古い数字になりますが、しいたけ栽培農家の収入は下記のようになっています。

- 原木生しいたけ栽培農家

粗収益223万円 経費172万円 所得51万円 - 菌床生しいたけ栽培農家

粗収益729万円 経費515万円 所得214万円 - 原木乾燥新竹栽培農家

粗収益104万円 経費84万円 所得19万円

どのしいたけも経費がかなり掛かるようです。

ただ、しいたけ栽培は他の栽培になりメリットも多くあります。

- 初心者でも失敗が少ない、リスク少なく始める事が出来る。

- 6か月目から収穫が可能、収入になるのが早い。

- 原木を休ませておく事が出来、連休を取る事が可能。

- 土壌があまり関係なく、40坪程度のどんな土地でも可能。

- トラクターや耕耘機は不要。

- 耕したりする事がなく重労働では無い。

あんまり収入がないんだなという印象ですが、太陽光発電を利用してしいたけの菌床栽培で成功している人もいます、

しいたけ栽培は他の栽培物以上にIT技術等とのコラボとアイディア次第で、もっと伸びていく分野かもしれませんね。

梨

梨は「幸水」「二十世紀」「長十郎」といろいろブランドがあります。

広大な梨畑が必要で労働力も必要なイメージがありますが実際はどうなのでしょう。

今流行のクラウドファンディングを活用して資金を集め、梨を生産・直売している梨農園があります。

阿部梨園は、自分のところで行った経営改善のノウハウを公開し、農業者が自由に活用できるようオンラインメディアを立ち上げています。

自分のところだけが儲かるのではなく、農業者全体が良くなるよう精力的に活動中です。

りんご

りんごの栽培で有名になった方に「奇跡のりんご」の木村秋則さんがいます。

NHKの「プロフェッショナル仕事の流儀」にも取り上げられましたし、映画にもなりました。

木村さんは無農薬・無施肥のりんごの栽培に成功されましたが、その成功までには様々な失敗を繰り返し、生活も苦しかったといいます。

現在では作物の自然栽培を普及させる活動や講演会を行っています。

木村さんのようなりんご農家は特別でしょう。

一般的にはりんご農家は10a当たり3600kgの生産高で、月収40~60万円くらいだそうです。

大規模農園をもっているりんご農家ならもっと稼ぐこともできるかもしれませんが、りんごもやはり天候によって収穫が左右されます。

以前台風で収穫前のりんごが落ちてしまい大損害が出た年がありましたが、その時は落ちなかったりんごを集めて「おちないりんご」と名前を付け、受験生向けに販売して人気を得たこともありました。

りんご農家で高収入を得るには広い農園をもち、安定した収穫を得られるための努力と、天候の悪化で損害が出たときは、それを乗り越えるフレキシブルな対応が必要となります。

ネギ

ネギは冬場は鍋に必需品、その他の季節にも脇役の食物欠かせないものですね。

ネギ農家の収入はどれくらいなのでしょうか。ねぎ農家の平均年収は200万円といわれています。

10a(1000㎡)当たり 粗利益68万円 経費28万円 所得40万円 労働時間336時間 となっています。

高収入とは言えないネギ栽培ですが、ネギ栽培の世界でも地域を巻き込んで成長している農家があります。

埼玉県にあるアルファイノベーション株式会社は、農業参入コンサルティング業で得た全国の産地との情報共有や事例を基に研究を行いながら、農場約10haにて青ネギ・白ネギ・九条ネギを生産、地域の有機資源を活用した農業展開を行っています。

コメ

農業といえば「米」、コメ作りは日本の農家の代名詞といえるでしょう。

北海道から九州まで日本全国でコメは生産されていて、「こしひかり」や「あきたこまち」などブランド名がついたものが多いですが、そのコメ農家の収入はどうなっているのでしょう。

コメ農家の平均年収は200万円ほどだそうです。 お米60kgの売値は約16,500円です。

お米は10aあたり約600kg収穫できますが「減反」があるため米を作れる量には制限があります。

3ヘクタールの耕作面積だと、約400万円の売上ができます。

しかしそのうち約200万円は、タネ代・肥料代・農薬代・材料費・燃料費・電気代・水道代・農業用の水を利用する利用料金・良い米を選ぶ作業代などの経費として掛かってしまいます。

よって手取り年収は約200万円です。

お米の値段は年々下がっていて、それに減反が加わり、ここ数年で米農家の年収は2割ほども減ってしまったそうです。

ですから専業で米農家をしている家は少なく、兼業農家がほとんどです。

スイカ

スイカは夏場の作物、季節もののイメージですが、収入はどのようなものでしょうか。

スイカ農家の平均年収は150万円くらいだそうです。

10a(1000㎡)当たり粗利益59万円 経費33万円 所得26万円 労働時間221時間 となっています。

スイカは台風前に収穫できる作物ですから、他に比べて天候被害は少ないかもしれませんが、でもスイカだけで生計を成り立たせるのは難しそうですね。

兼業でないとやっていけないのではないでしょうか。

まとめ

農業の大変なところは、自然を相手なので人間の力ではコントロールできないことです。

また農作業は暑さや寒さとの戦いでもあります。

農業は自然のなかでの作業となるため体力が必要な仕事です。

残酷にも、自然災害によって甚大な被害が出てしまい、その年の収入が全くなくなることも考えられます。ですから農業は強い気持ちがないとやっていけません。

しかし、農業IT技術や科学的データをもとにもっと伸びる幅のある業界だと思われます。

収入ばかりにとらわれず若い人がもっと興味をもって取り組んでくれると、日本の食用自給率も上がるはずです。

自分たちの口に入るものは自分たちの国で作りたいですね。

農業・農家について

ネギについての記事はコチラ!